QC7つ道具のひとつであるチェックシートについて解説。

一見アナログだけど、現場でのデータ収集に大活躍。

身近な経営工学視点では、屋台運営の改善について記載しているので、これから地域の祭りなどで定期的に屋台を出したい人にもお勧めだ。

「チェックシート」とは

点検項目を漏れなく確認するため、またはデータの取得・整理を容易にするために、事前に設計された様式のこと。

「チェックシート」をもう少し詳しく

チェックシートは身の回りで目にする機会は多い。

コンビニや居酒屋でよく見るトイレ掃除チェック表もそのひとつだ。

誰が掃除担当になっても清掃や補充など、実施する作業に漏れをなくすのが目的だ。

本ページでは、上記の漏れをなくすチェック表ではなく、データの収集を目的としたチェックシートについて解説していく。

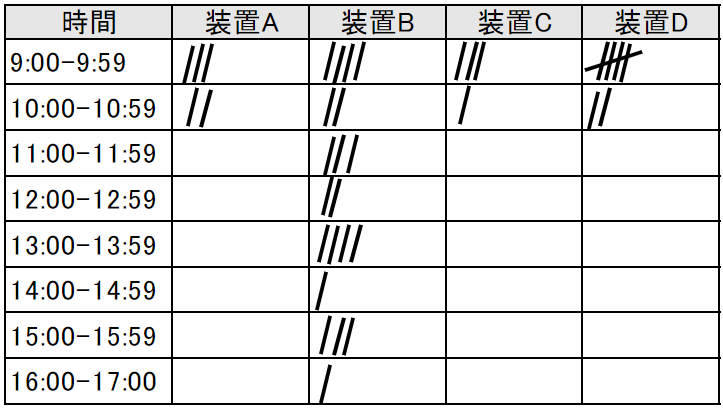

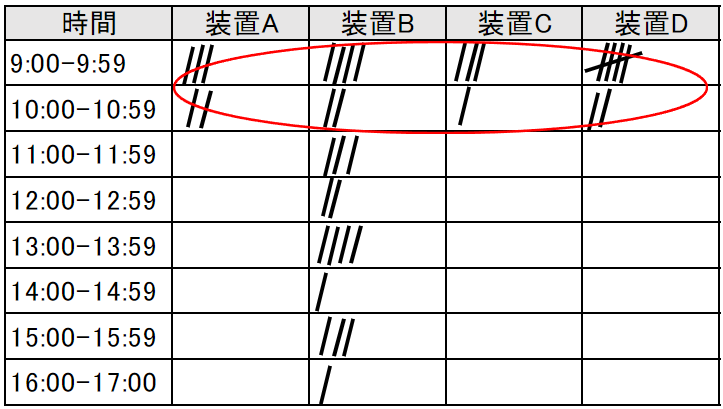

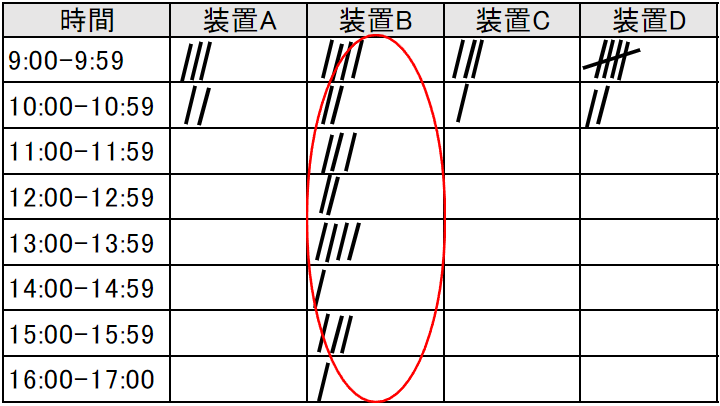

解説用サンプルとして、ある工場の不良発生数を調べたチェックシートを示す。

装置がA~Dの4台があり、各時間帯ごとの不良発生数を現場でカウントした。

このチェックシートから2つの傾向が読み取れる。

1つ目は、装置A~Dのすべてが朝の時間帯に不良が多いことだ。

9時から11時までに不良発生が多いため、アイドリングが不足していると予想される。

7時頃に装置のアイドリングを自動で行う仕組みを作ることで不良発生数を抑えることができるかもしれない。

2つ目は、装置Bは時間帯に関係なく不良が多いことだ。

装置B自体が老朽化もしくはメンテナンス不足で不良が多発していると考えられるので、装置Bを検査し適切な処置を行うことで不良発生数を減らすことができるだろう。

「チェックシート」の特長

チェックシートには下記のような特長がある。

- データを取るのが楽になる

- 問題の所在が早くわかる

- 時々刻々状況が分かる

- 多くの項目を同時にチェックできる

- データを層別して一度に取ることができる

「チェックシート」の注意点

チェックシートを運用する際は下記に注意する。

- 目的を明確化する

- 誰でも間違いなく記入できる形式にする

- 期限を設ける

- データは直ちに分析し活用する

作業をしながらのデータ取りは、プラスアルファの負担であることは間違いないので、コスト対効果を最大限にするよう気を付けなければならない。

「チェックシート」に関する雑記

チェックシートを運用すれば、現場の生のデータが入手できるので改善の手がかりになる。

ただ、前述した通り目的・期限があいまいだと形骸化してしまうし、すぐにデータを分析・活用しないと現場作業者から協力してもらえなくなるので、安易に始めないことが重要だ。

チェックシートに記入する際は、もちろん「正」の字でも構わないので、実際に記入する人の意見を取り入れて気持ち良く使ってもらおう。

「チェックシート」を身近で活用するなら

屋台運営の改善に使用できると思う。

先日、地域のイベントに子供と寄ってみたのだが、おもちゃ・駄菓子を扱っている屋台が1件しかないという超ブルーオーシャンだったのに、人気商品が序盤に売り切れており、「〇〇はありますか」「売り切れです」を繰り返していた。

一言で言えば機会損失だが、せっかくのイベントで売り手も買い手も損をしているもったいない状況だった。

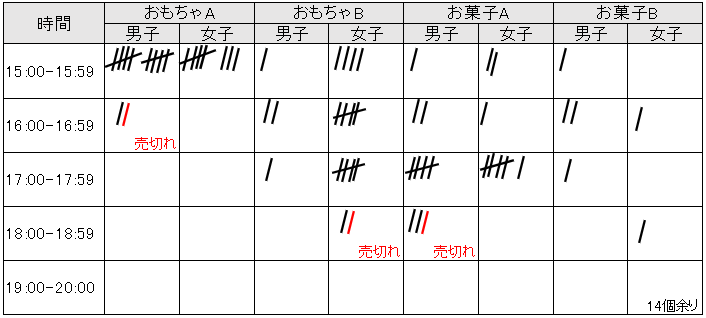

自分が屋台を初めて出すと仮定し、おもちゃ2種・お菓子2種を各20個仕入れて売ってみた際に作成したチェックシートが下記だとする。

各商品の分析をしてみると、次の出店時の作戦が立てられるだろう。

●おもちゃA

男女問わず人気。

16時台で売り切れてしまったので、仕入れ量を40~60個にしてもよい。

●おもちゃB

小学生女子に人気。

18時台で売り切れたことを考えると、仕入れ量は25個くらいか。

次のイベントが女子が多い場合は数を多くしてもよいかも。

●お菓子A

17時台から多くなった中学生に人気だった。

中学生の参加有無に左右されるので仕入れ量は都度調整。

●お菓子B

不人気商品。

違う商品に切り替えが必要。

「チェックシート」のまとめ

点検項目を漏れなく確認するため、またはデータの取得・整理を容易にするために、事前に設計された様式。

身近な経営工学視点では、屋台運営の改善に応用が可能。