QC7つ道具のひとつであるヒストグラムについて解説。

データのばらつきの様子を表すことができるので、製造工程の安定具合、顧客の年齢層などを視覚的に認識することが可能となる。

プレゼンや会議において、資料(データ)の内容を伝えやすくなるので、一度理解しておくと便利に使える機会は多い。

身近な経営工学視点では、テスト結果分析への応用も載せているので先生や講師の方にもお勧めだ。

「ヒストグラム」とは

ある特定のデータを区間ごとに区切り、各区間の値を棒グラフに似た形の図で表現することで、値がどのように分布しているのかひと目で分かるようにした図。

「ヒストグラム」をもう少し詳しく

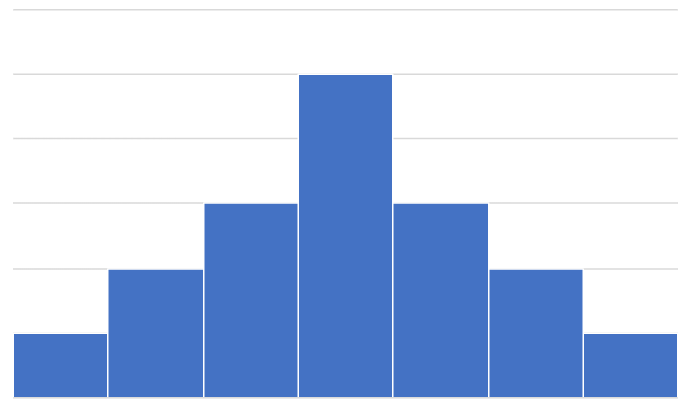

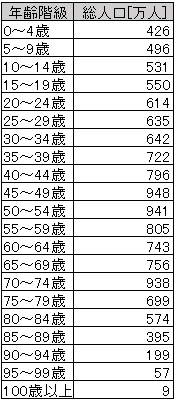

ヒストグラムを作成するためには、データを収集して下記のような度数分布表を用意する必要がある。

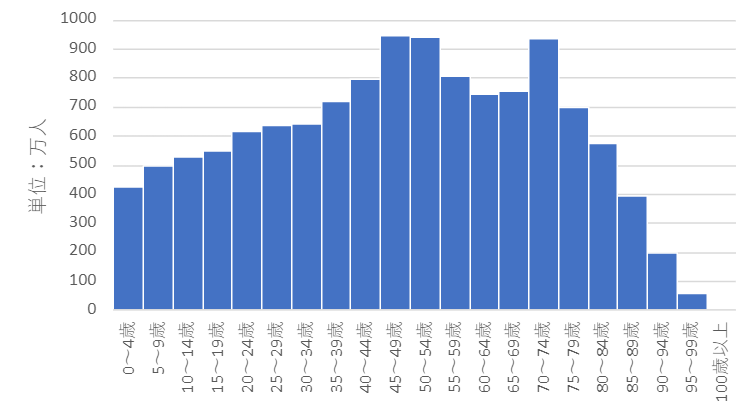

分かりやすいサンプルとして、総務省統計局が令和4年9月報に出している年齢別人口の数値を用いた。

度数分布表は、収集したデータをある幅ごとに区切り、その中に含まれる個数をまとめた表なので、この表だけでも数値のバラつき具合は確認することができる。

だが、下記のようにヒストグラムにすると視覚的に分かりやすい。

このヒストグラムを眺めているだけでも色々な気づきが出てくる。

- 70~74歳は「団塊の世代」、45~49歳と50~54歳は「団塊ジュニア」と呼ばれる人口が多い世代

- 75歳以降は人口減少のトレンドが強くなる

- 少子化やばい

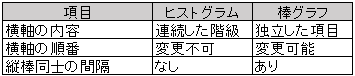

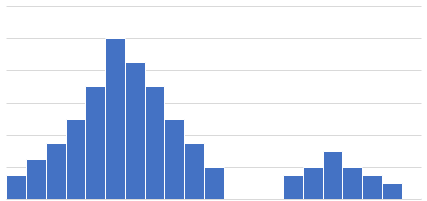

また、ヒストグラムに似たツールとして棒グラフがあるが、下記のような違いがある。

ヒストグラムは量的データの分布具合を視覚化するツールであり、棒グラフは独立した項目の比較に使用される。

「ヒストグラム」のメリット

ひと目でバラつき具合や中央値、トレンドが分かることがメリットだろう。

上記の年齢別人口のパレート図を用いて新規ビジネスを検討するとしたら、団塊ジュニア世代に向けて50代向け旅行プランを計画したり、年々少なくなる赤ちゃん向けに高級玩具(両親・祖父母の財布集中が予測される)を企画してもよいと思う。

これらのビジネスモデルは漠然とはしているが、ヒストグラムを発想のきっかけとして使うことで、考え方の方向性が間違うことは少なくなるだろう。

「ヒストグラム」の見方

ヒストグラムを見る際は、ひとつひとつのデータや棒の高さのわずかな差にとらわれず、そのヒストグラムがどんな形(分布)になっているのかに注意を払う必要がある。

ヒストグラムの形状ごとに特徴があるので、特徴を知っておくと問題解決に繋げやすい。

●正常な型(左右対称型)

工場で作られる同じ製品の測定値など一般的によく見られる形。

左右対称の裾を引く釣鐘の形になる。

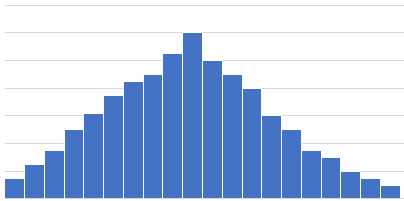

●離れ小島型

中央値と離れた場所にも少量のデータ群が見られる形。

一時的な材料変化や作業者変更など、本来予測していない何かしらの要因によることが多い。

●双子山型

ピークが2か所ある形。

2台の異なった装置で加工したり、2つの会社から納入された製品が混じっている可能性が考えられる。

層別を実施し、ヒストグラムを再度作成することで正常な型になるか確認することもある。

●歯抜け型

傾向がなくデコボコな形。

度数分布表の各階級の幅が狭すぎる場合や、測定自体に問題がある可能性がある。

「ヒストグラム」に関する雑記

データを収集した際、度数分布表を作成しヒストグラムにしてみると、急に生々しいイメージが掴めることがある。

上記の年齢別人口のヒストグラムを作った際も、度数分布表を作るまでは数字を入力する感覚だったが、ヒストグラムにした瞬間にデータの意味を掴めた気がする。

75歳以上の人口減少のトレンドを見て、人間の持つ時間は有限であると再認識出来たし、少子化が思ったよりも深刻な状況だと分かった。

自分の仕事でもヒストグラムを作成することを習慣にしようと改めて思った。

「ヒストグラム」を身近で活用するなら

学校の先生や塾の講師の人が、テスト点数から生徒の理解状況を確認するのに活用できる。

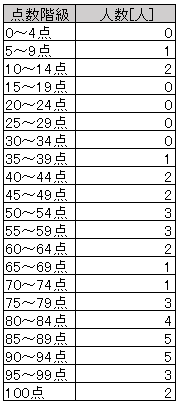

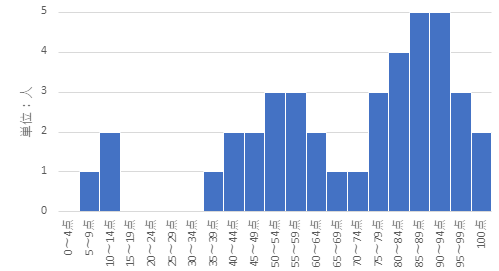

例えば、40人クラスで平均70点が目標のテストを実施したとする。

平均値が69.875点だったので想定通りだと安心したが、生徒によって点数のバラつきが大きいので心配になり、度数分布表とヒストグラムを作成した。

平均値は約70点ではあったが、双子山型であるため75点以上を取る理解度の高いグループと、35~74点を取るグループに大きく分かれていることが分かった。

さらには離れ小島型でもあり、5~14点を取った3人のグループもいる。

これらの結果から、35~74点を取るグループ向けに底上げを目的とした宿題を出したり、5~14点を取った3人のグループ向けに基礎を主体とした補修を組むなどの学習プランが立てられるだろう。

「ヒストグラム」まとめ

ヒストグラムは、ある特定のデータを区間ごとに区切り、各区間の値を棒グラフに似た形の図で表現することで、値がどのように分布しているのかひと目で分かるようにした図。

身近な経営工学視点では、テスト結果を用いた生徒の理解度分析にも活用が可能だ。