QC7つ道具のひとつであるパレート図について解説。

製造業をはじめいろんなビジネスの現場で活用されているパレート図。

身近な経営工学的視点で家計出費分析への応用もあるので、家計の見直しを考えている方にもおすすめだ。

「パレート図」とは

あるものを構成する項目を値の大きい順に並べた棒グラフと、その累積比率の折れ線グラフを組み合わせたグラフ。QC7つ道具のひとつ。

「パレート図」をもう少し詳しく

パレート図は構成比の集中度合いを見るのに適したグラフだ。

文章だけだと「何のこっちゃ」となるので実際に確認してみよう。

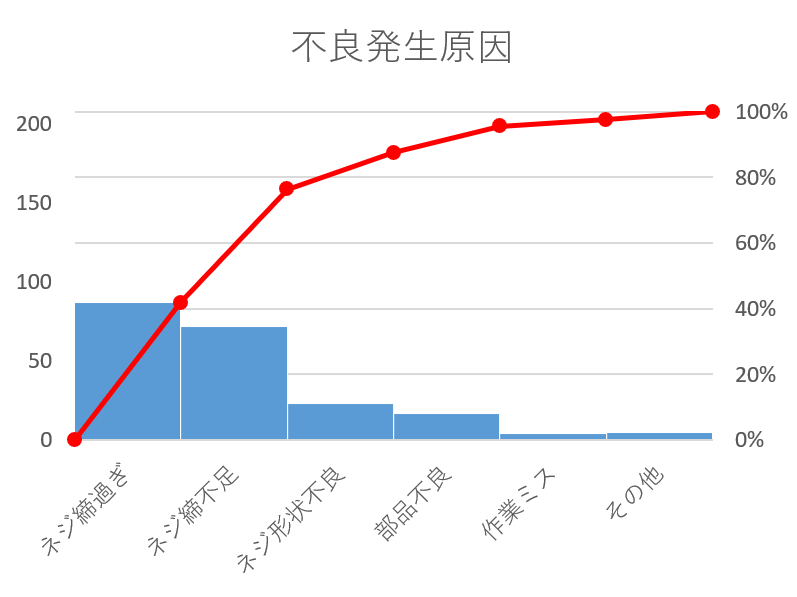

これはサンプルとして作成した「ある製品における不良発生原因をまとめたパレート図」だ。

不良の発生原因が件数の大きい順に棒グラフで表されており(便宜上「その他」は最後にしている)、その累積比率が折れ線グラフになっている。

この図を見ると「ネジ締過ぎ」「ネジ締不足」で全体の約8割を占めているため、ネジ締めのトルク管理を改善すれば大きな効果が得られると予想される。

手作業だった場合、この図を見せて「トルクドライバを導入しましょう!」と会社に提案しても怒られることはない・・・と思う。

また、全体に占める割合が大きい項目群をA、中程度の項目群をB、少ない項目はCと分類し、全体に占める割合の大きさごとに分析する手法をABC分析という。

ABC分析は先述した不良発生管理だけでなく、商品購入層の分布分析や製品のコスト分析にも活用されている。

「パレート図」に関する雑記

パレート図を作ってみて、ABC群に分けられたら作戦が立てやすくてやりやすい。

全項目が同じくらいの値だったら他の作戦を立てないといけない。。

「パレート図」を身近で活用するなら

各項目の全体における集中度合いを見ることができるので、層別でも提案した家計における出費はよい対象だと思う。

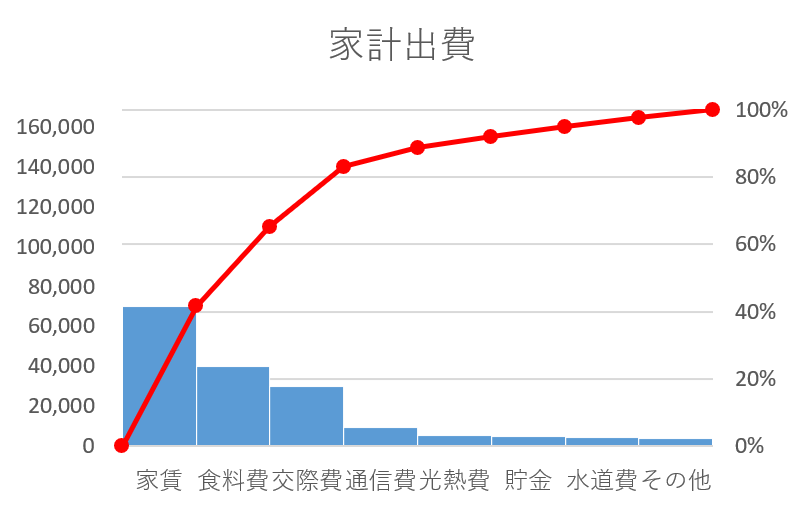

これは架空の一人暮らし男性の家計出費を表したパレート図だ。

「家賃」をA、「食料費」「交際費」をB、「通信費」以下をCとする感じだろうか。

「家賃」に関しては、収入の約40%を占めており、一般的には30%が適切説もあるので、少し郊外に引っ越すなどの作戦が立てられるかもしれない。

ただ、引っ越し費用・敷金礼金を考えると、すぐに引っ越しは難しそうなので、Bの「食料費」「交際費」を合計で40,000円になるよう計画してみるかーなど、効果の高そうな順に考えられるのがメリットだ。

「パレート図」のまとめ

パレート図は、棒グラフと折れ線グラフで表現された構成比の集中度合いを見るのに適したグラフ。

身近な経営工学視点では、家計の出費分析にも活用が可能だ。