製造業の現場において、データの収集・整理・分析に活用されているQC7つ道具について解説。

ざっくり分かりやすく説明していくので、製造業関係でササっと復習したい人や、「QCって何?」「データに使う道具って計算機?」と思った人にちょうどよい内容だ。

技術士試験でのエピソードもあるので、経営工学部門で受験を考えている人にもお勧めだ。

「QC7つ道具」とは

QC(Quality Control:品質管理)を実現するため、製造現場におけるデータの収集・整理・分析に活用される基本的な手法の群。

具体的には下記の7つ。

「QC7つ道具」をもう少し詳しく

QC(Quality Control:品質管理)は、製造業にとって生命線とも言える。

製品品質の安定性や工程の歩留まりを向上させることにより、顧客からの信頼や自社の利益に繋がっていくからだ。

QCを実現するためには、現場におけるデータの収集・整理・分析を継続し、問題を事前に解決、もしくは発生してもすぐに対応できるようにしておく必要がある。

そのための代表的な手法群がQC7つ道具だ。

「QC7つ道具」ダイジェスト

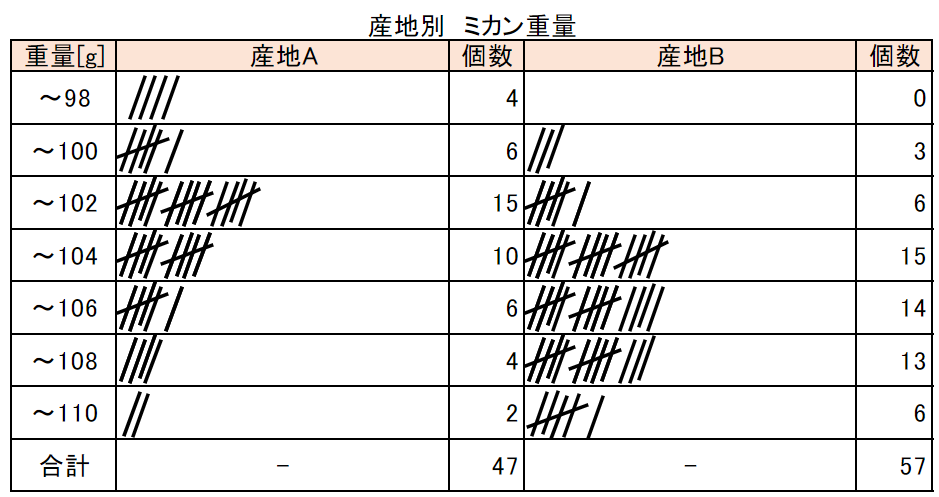

●層別

対象となるデータを、共通点や特徴によって選別・分類すること。

層別を実施することにより、対象となるデータの性質を掴むことができる。

下記はミカンの重量を産地別で層別した結果だが、産地Bの方が重く、数も多いことが分かる。

層別についてくわしくはこちら。

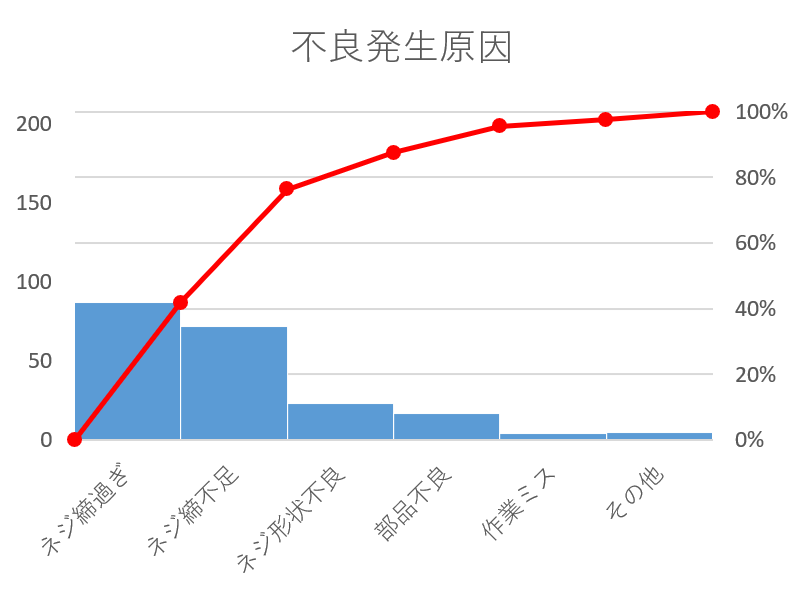

●パレート図

あるものを構成する項目を値の大きい順に並べた棒グラフと、その累積比率の折れ線グラフを組み合わせたグラフ。

構成比の集中度合いを見るのに適している。

ある製品の不良発生原因について調査し下記のパレート図ができたとすると、ネジ締めを改善することで生産性が向上すると予測することができる。

パレート図についてくわしくはこちら。

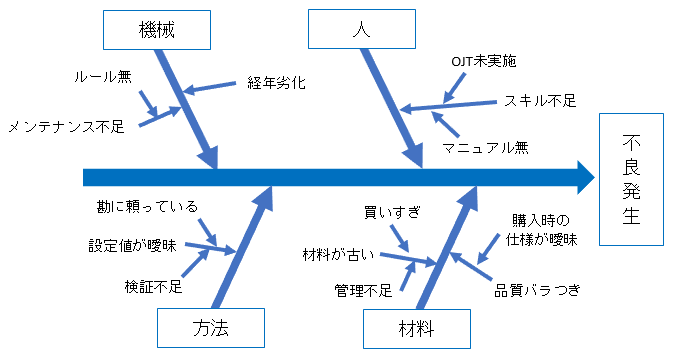

●特性要因図

特性(結果)と要因(原因)との関係を矢印で結んだ図。

特性(結果)に対して、多くの要因(原因)がどのように関連しているか、ひと目で分かるように系統的に整理されている。

特性要因図について詳しくはこちら。

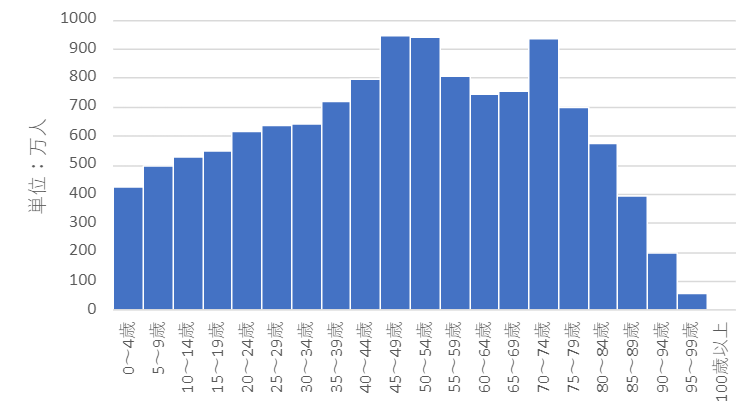

●ヒストグラム

ある特定のデータを区間ごとに区切り、各区間の値を棒グラフに似た形の図で表現することで、値がどのように分布しているのかひと目で分かるようにした図。

下記は日本の年齢別人口のヒストグラム。少子化やばい。。

ヒストグラムについて詳しくはこちら。

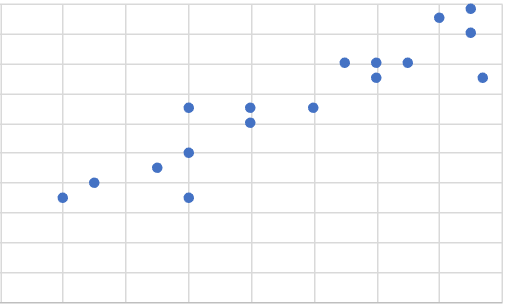

●散布図

2種類のデータの関係をひと目でわかるようにした図。

相関関係(一方の数値が増加すると、他方の数値が比例して増加(または減少)する)があるか確認が可能だ。

散布図について詳しくはこちら。

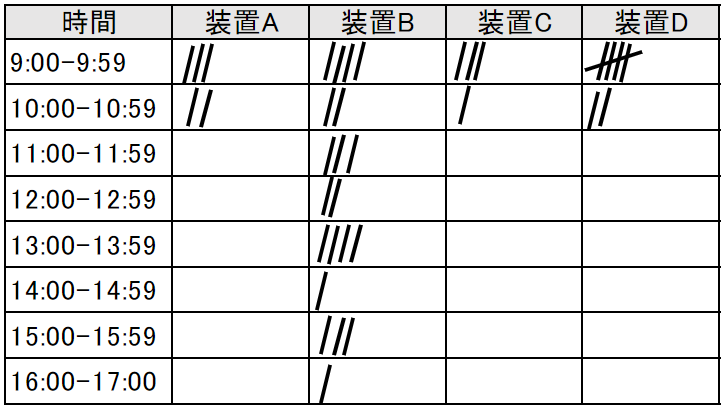

●チェックシート

点検項目を漏れなく確認するため、またはデータの取得・整理を容易にするために、事前に設計された様式のこと。

居酒屋やコンビニのトイレにある掃除チェック表もその一種であり、下記のように現場で不良数などのデータを取ることも可能だ。

チェックシートについて詳しくはこちら。

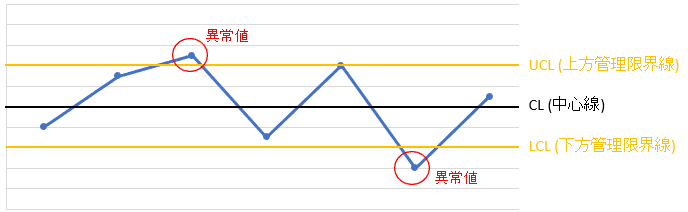

●管理図

異常値かどうかの判断基準となる管理限界線が配置されたフォーマットに、連続して測定されたデータを時系列に並べた図。

異常値かどうかすぐに判断することができる上、データの傾向を見て異常値になる前に対策をすることが可能となる。

管理図について詳しくはこちら。

「QC7つ道具」の覚え方

自分は「そぱとひさちか」と頭文字を並べて覚えてしまったのだが、本記事を書くに当たって調べてみると、一発で覚えられる方法があった。

しかも結構メジャーな覚え方のようだ。失敗した。。

その覚え方がこちら。

「サンチェ監督引っ張れそう」

- サン:散布図

- チェ:チェックシート

- かん:管理図

- とく:特性要因図

- ひっ:ヒストグラム

- ぱれ:パレート図

- そう:層別

しかもサッカーで強いチームができそうだ。覚える時に調べておけばよかった。。

「QC7つ道具」と技術士試験

2013年当時は技術開発部に所属しており、大型3Dプリンタの社内運用・応用技術の開発を行っていたが、機構設計部門が技術士取得に取り組むということでお誘いがかかった。

技術士という資格は聞いたことがあったが詳しくなかったので調べてみると、技術系の国家資格で21の部門(分野)があるという。

機構設計の設計者はもちろん機械部門を受験するが、自分の仕事は機械のエッセンスはあるものの設計はしたことないし見送りかと思ったところ経営工学という部門が目についた。

経営工学は生産性を向上させるための技術体系の部門で、大型3Dプリンタの立上げや運用で実施していた改善手法の多くが含まれており、QC7つ道具もそのひとつ(7つ)だった。

しかもよくよく調べてみると、自分の卒業した学科がJABEE認定で第一次試験免除ということが分かり受験することにした。

技術士第二次試験は筆記試験(選択問題・論文問題)と面接試験があり、独学では難しそうだったので日本IE協会の講座を受講した。

筆記試験において、選択問題は知識や計算問題なのである程度過去問をやれば対応可能だが、論文試験はお題に対して知識や経験をフル動員しで自分なりの考えを記述しなければならない難関だ(しかも手書きなので漢字を思い出すだけでも大変)。

経営工学の範囲が広すぎて勉強が追いつかず不安を抱えたまま試験に臨んだが、論文試験のお題に対してQC7つ道具をメインに問題解決策を記述できたことで、自分でも驚きの筆記試験合格となった。

筆記試験合格者のみが進める面接試験だが、こちらも大型3Dプリンタの立上げや社内運用をQC7つ道具をメインに改善を行った経験を説明し、その後の質疑応答も心配になるくらいスムーズに終了、後日合格通知を受け取ることとなった。

技術士試験は自分の知識や経験、意見を的確に表現できるかが重要だと思うが、おそらく試験官にも馴染みの深いであろうQC7つ道具を用いて説明できたことが合格の要因だと思っている。

経営工学部門で技術士試験を受ける人は、試験前にざっくりとでもQC7つ道具を復習しておくのがお勧めだ!

「QC7つ道具」のまとめ

QC(Quality Control:品質管理)を実現するため、製造現場におけるデータの収集・整理・分析に活用される基本的な手法の群。

経営工学部門の技術士試験でも活躍の可能性大。